2025年6月27日 『BHN桑原基金寄付講座』 [第11回講義:自動車運転・運送におけるICT]

2025年7月7日(月)13:50

4月11日(金)からスタートしている前学期の授業科目名 「SDGsを支える情報通信論」の11回目となる授業が、6月27日(金)に電気通信大学(以下、電通大)で実施され、対面とオンラインによる授業形式で進められました。

この日は、電通大の教室に17名の参加がありました。なお、本講座では後でビデオによるオンデマンドで受講をする学生もいます。

今回は、「自動車運転・運送におけるICT」というテーマで、井上 友二講師/BHN理事(のうえノバ株式会社 代表取締役社長)講義を行いました。なお、本講義も終始英語でおこなわれました。

[第11回講義]:「自動車運転・運送におけるICT」 井上 友二講師/BHN理事

講義を行う井上講師

講義の様子

自動車産業は自動運転に象徴されるように、ICTの急速な発展を受け100年に1度のCASEと呼ばれる変革期にあることの紹介がありました。CASEは、以下の4つのコンセプトの頭文字をつなげたものですが、それぞれのコンセプトの現状とその動向について説明がありました。

Connected:情報を交通インフラや他の車から入手する

Automated Driving:自動運転

Shared:カーシェアリング

Electrified:電動化

Connectedの例として、日本で既に実証実験などが積み重ねられているITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)が紹介されました。ITSでは、事故が起きそうな交差点の電柱等にカメラやセンサーと情報通信装置を配置して近づく車や自転車と相互通信を行うことにより危険を回避する仕組みになっています。最近の自動車は防音性能が向上しているため、車内では救急車のサイレンが聞こえにくくなっています。そこで、救急車の接近をドライバーに知らせる仕組みも、ITS(高度道路交通システム)の活用例の一つとして開発されているそうです。

Automated Drivingの説明では、現在はレベル2(部分運転自動化)のレベルにあり、レベル5(完全自動運転)には120TOPS(TOPSはTera Operations per Secondで120TOPSは120兆回/秒)プロセッサーの処理能力が必要だそうです。これは、現在のパソコンのプロセッサーの2300倍以上の処理能力だそうです。

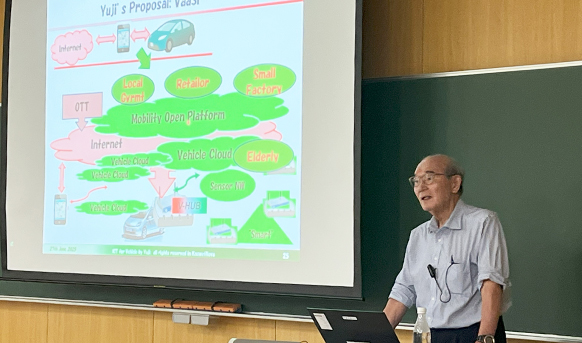

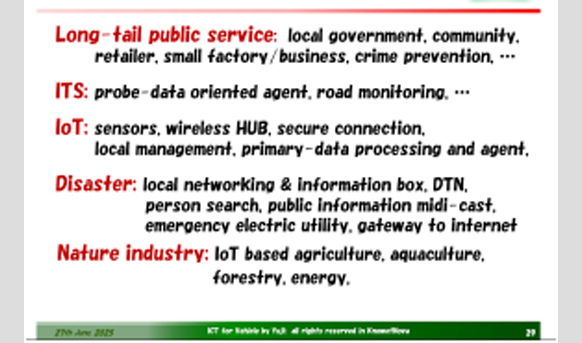

現在の自動車には、ライトの制御、エンジンの制御、オーディオの制御など様々な制御のために電子制御機器(ECU:Electronic Control Unit) が100個以上使用されているので、車同士が通信でつながれば、個々の車は分散されたデータセンターとして捉えられ、社会インフラとして利用することができます。井上講師はこれをVaaSI (Vehicle As A Social Infrastructure) として提唱しています。VaaSIは行政サービスや災害時などいろいろな場面での利用が考えられるとのことです。

VaaSIの説明をする井上講師

VaaSIの活用方法

講義のあとの質問では、アメリカでは自動運転タクシーのサービスが行なわれているが、120TOPSの処理能力があるプロセッサーが既に開発されているのかという質問がありました。

これに対し、井上講師の回答は、そのようなプロセッサーはまだ開発されていないが、アメリカのサービスはまだレベル2の段階であり、そこまでの処理能力を必要としないため、規制の違いで自動運転のサービスができているのであろうとのことでした。

本講義により、自動車とICTが密接に関わっていることを改めて知ることができたと思います。