BHN桑原基金寄付講座(電気通信大学 博士・修士課程)「国際科学技術コミュニケ―ション論」

2024年12月5日(木)15:44

2024 Autumn Technical Tour

2024年度BHN桑原基金寄付講座後学期 国際科学技術コミュニケ―ション論」の技術見学会として、去る11月25日(月)に「Autumn Technical Tour」が実施されました。

参加者は調布市にある電通大に集合し、貸切りバスにてNTT中央研修センター内のe-City Laboと、NAOJ(国立天文台)、NICT(情報通信研究機構)を訪問して、ICTを活用した国家規模での研究や、その技術が産業界でも有効活用されている事例等を見学しました。

見学ツアー当日は、この講座の受講生12人が参加し、電通大教官3人、BHN関係者3人が同行しました。雲一つない秋晴れの1日で、貸し切りバスでの移動でしたので快適な技術見学ツアーができました。

天気も良く絶好の研修日和

◆NTT中央研修センター NTT e-City Labo (東京都 調布市)

「NTT e-City Labo」は、地域の課題解決に向けて NTT東日本グループが取り組むソリューションを体感できる施設で、東京都調布市のNTT中央研修センター内にあります。

e-City Laboの銀杏並木をバックに記念撮影

施設内では、ICTを駆使した技術研究に関する展示資料や実際稼働している各種サービスの様子を見ることができました。

・スマートストア 次世代型店舗の開発

・超小型バイオガスプラント 循環型エコシステムの実現をめざす

・遠隔営農実証ハウス トマトの遠隔農作業を支援

・遠隔営農指導コックピット データ駆動型農業の実践

・鮮度保持・熟成×ICT 需要に合わせた出荷調整とフードロスの削減

・自動運転バス 安全な社会と経済成長の実現をサポート

・ドローン×インフラ点検・災害対策 インフラ点検の効率化をめざす

・270°裸眼VRシアタ 没入型VR空間

・Digitalアート 文化財のデジタル活用を通じた地方創生...等

それ以外にも様々な社会課題に対するソリューションの展示を行なっていて、全部見るためには2日間ほどかかるそうです。

AIを活用し、省力効率化に貢献する無人店舗“スマートストア”での買い方の説明を受けました。

商品を間違った場所に戻してしまった場合の会計処理について質問する学生

(2)NAOJ (大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台) (東京都三鷹市)

国立天文台は、天文学に関する日本の研究機関です。日本の天文学の拠点として、天文観測機器の共同利用を軸にさまざまな研究活動を行なっています。

近年では特に、アルマ望遠鏡やすばる望遠鏡をはじめとした、大型の共同利用装置の開発・運用と研究を強力に推進しています。スーパーコンピューターによる理論天文学も活発に行っており、観測と理論の両面から天文学の発展に貢献しています。

NAOJ のエントランスにて笑顔で記念写真

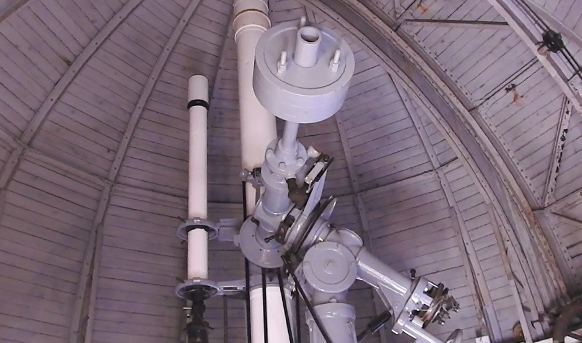

第一赤道儀室:国立天文台 三鷹の中で一番古い建物

中には口径20センチメートルの屈折望遠鏡(シュタインハイル社製)がありました

太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔):中には日本最大口径の屈折望遠鏡がありました

65センチメートル屈折望遠鏡と副望遠鏡(カール・ツァイス社製)

(3)NICT (国立研究開発法人情報通信研究機構National Institute of Information and Communications Technology) (東京都小金井市)

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、情報通信分野を専門とする我が国唯一の公的研究機関として、情報通信技術の研究開発を基礎から応用まで統合的な視点で推進し、同時に、大学、産業界、自治体、国内外の研究機関等と連携し、研究開発成果を広く社会へ還元し、イノベーションを創出することを目指しています。

重点的に研究開発を行う5つの分野として、電磁波先進技術分野、革新的ネットワーク分野、サイバーセキュリティ分野、ユニバーサルコミュニケーション分野、フロンティアサイエンス分野を挙げています。また、政府戦略を踏まえ、Society 5.0の早期実現に向けた次世代ICT基盤に必要不可欠な先端技術として、戦略的に推進すべき研究4領域(Beyond 5G、AI、量子情報通信、サイバーセキュリティ)についても積極的に研究開発を進めています。

NICT正面エントランスにて記念撮影

多言語音声翻訳アプリVoiceTra(操作・体験型展示)体験の様子

日本標準時(JST)に関する研究及び国際連携についての説明

宇宙天気予報に関する観測及び国際連携についての説明

参加している女子留学生と話をしたところ、彼女はバングラディシュで今回見たような野菜栽培技術を活かせたらと話していて、e-City laboでの遠隔トマト栽培について非常に熱心に見学をしていました。

学生たちはNTT e-City Laboや国立天文台では、実際の展示物の写真を撮る等、熱心に説明を聞いていました。

また、NICTの展示室では自動翻訳システムで実際母国の言語で話したものを、日本語に翻訳して楽しみ、サイバーセキュリティシステムの展示では、世界から日本に向けて常に攻撃がなされている状況を学びました。

研究者の方から対面式でのレクチャーを受ける部屋では、宇宙天気の観測や予測・高度化のための取り組みについての説明や日本標準時(JST)に関する研究の説明を聞き、学生たちは日頃見ることのできない研究開発の現場に興味津々な様子でした。

参加した学生にとって非常に得るものがあったと思います。今回のBHN桑原基金寄附講座での技術見学会を通して、学生の皆さんがICTを活用した社会課題解決方法についてのより深い技術や知識を吸収し、大学でのこれからの研究や、帰国後、社会に出た際の仕事にこの経験が大いに役立つことを願います。