「BHN桑原基金寄附講座」 2022年度後学期講座

2023年2月8日(水)15:46

第12回~第15回授業:国際科学技術コミュニケーション論に関する課題発表と討論

電気通信大学(以下、電通大)において、2019年度に始まりました本講座は、今学期も十分なコロナ対策を講じた上で、本来の対面授業によって講義が実施されており、提携先の他大学に対してはオンラインによる遠隔授業の形態で配信されています。

電通大:東3号館-教室の様子

今回の課題発表と討論の授業は、1月20日(金)と1月27日(金)の2回に亘り行われました。授業は、学生が今学期の講義を通して学んだことを踏まえて、所属している研究室の研究テーマ、または学生自身が関心を持っている研究テーマにおいてSDGsに関する課題と解決方法を提案し、参加者で討論するという形で行われました。各自研究開発テーマを提案するにあたり、SDGsへの寄与の度合いや提案内容の卓越性、及びその波及効果について示すことが求められていました。

授業は以下の日時に行われました。

第12回・第13回 1月20日(金) 5-6時限

演習:科学技術コミュニケーションに関する課題発表と討論(その1)

発表者:9名(発表時間:各10分間)

第14回・第15回 1月27日(金) 5-6時限

演習:科学技術コミュニケーションに関する課題発表と討論(その2)

発表者:12名(発表時間:各10分間)

発表の評価ポイントは以下のような項目とされています。

(1) 卓越性

(2) 目的と研究開発計画の明瞭さ

(3) 野心性,イノベーションの可能性,先端性(例:画期的な目標、新しい概念、新しい取り組み)

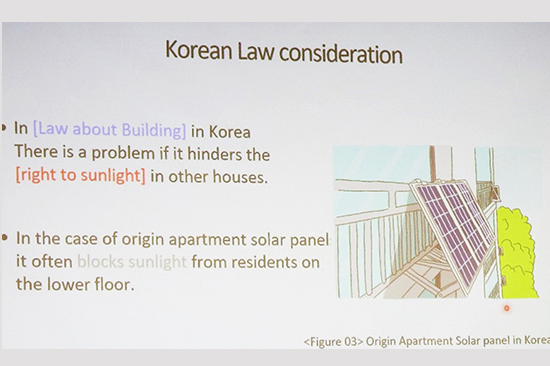

各学生とも、それぞれ独創的な研究開発テーマで発表しており、「インドネシアでの交通ICカード活用について」、「韓国の電力問題とソーラーパワー活用について」等、各国の事情も含めて紹介していました。

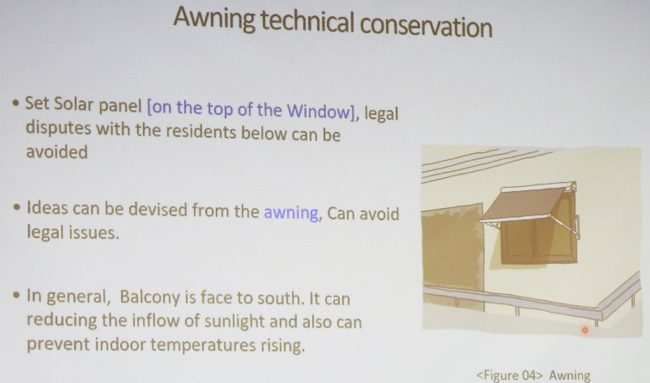

窓に設置すると法律的な問題や、階下への採光の問題が考えられる

窓上部に設置することで下の住民とのトラブルの回避や、一般的な南向きバルコニーでは、室内の温度上昇を抑えること等が可能

次世代は、一人に一台学習支援ロボットの時代が来ると説明

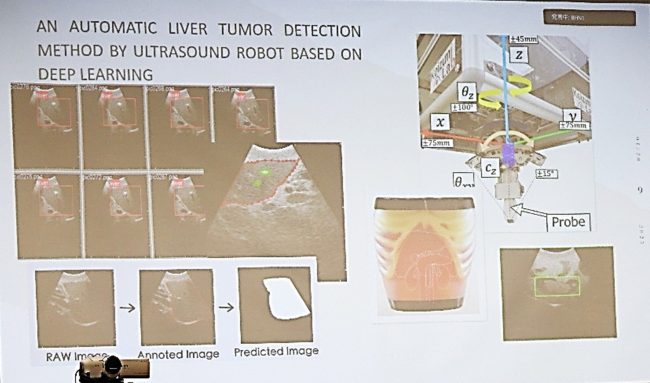

超音波ロボットによる肝腫瘍自動検出法で得たデータを遠隔医療に活用できる

発表後のQ&Aでは、様々な質問が出され、今後の研究への新たな課題が見つけられた受講生もいました。

今後の研究への提案と質問をされた、榑松副理事長(BHN)

石橋教授(電通大)から発表者への質問がなされました。

松浦教授(電通大)からも、発表者への質問がなされました。

今学期もこの2日間の課題発表と討論の授業をもって無事終了することができました。電通大の本講座担当の先生方はもちろんのこと、私ども関係者も胸を撫で下ろしたところです。

「BHN桑原基金寄付講座」は、2023年度も引き続き継続していきます。

本講座を受講した学生たちが、大学院の過程を無事修了し、それぞれの立場で大いに活躍されることを期待しています。