令和6年能登半島地震被災者支援事業 ~珠洲市・穴水町・輪島市の集会所を活動拠点にした、ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動への取り組み(31)~

2025年10月24日(金)16:31

BHN北陸事務所(所長:姉﨑 幸雄氏)は、令和6年能登半島地震被災地、主に、石川県珠洲市、穴水町、輪島市等に建設された仮設住宅団地・集会所等を対象に、「ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動への取り組み」を実施しています。

BHN北陸事務所PC/エリアマネージャー・現地調整担当(坂下 武吉氏)が中心となって、石川県珠洲市、穴水町、輪島市等に建設される仮設住宅団地・集会所等を対象に「BHNパソコンコーナー」を開設する計画で、当該市役所担当課及び当該仮設住宅団地自治会役員等に対する現地調整業務を慎重に実施し、現地調整業務を完了した市町毎に「BHNパソコンコーナーの開設作業」に移行しました。

BHN北陸事務所では、①2024年6月1日(土)、珠洲市内の仮設住宅団地集会所3カ所(珠洲市 宝立町第1団地 約153戸、珠洲市 蛸島町第1団地 約117戸、珠洲市 正院町第1団地 約76戸)に、②2024年6月7日(金)、穴水町内の仮設住宅団地集会所2カ所(穴水町 由比ケ丘団地第1集会所及び第2集会所 約170戸)に、③2024年7月19日(金)、輪島市内の仮設住宅団地集会所2カ所(輪島市 町野町第2団地 約268戸及び輪島市 門前町道下第1団地 約279戸)に、④2024年8月16日(金)、輪島市内の仮設住宅団地集会所2カ所(輪島市門前町 清水第1団地 約69戸及び道下第2団地 約68戸)に、⑤2024年9月25日(水)、輪島市内の仮設住宅団地集会所2カ所(輪島市山岸町 山岸町団地 約251戸及び輪島市稲屋町 稲屋第1団地 約89戸)に、⑥2025年2月16日(日)、輪島市内の仮設住宅団地集会所1カ所(輪島市 町野町第1団地 約81戸)に実施し、被災地全体で3市町12カ所の仮設住宅団地集会所(総計 約1621戸)へ「BHNパソコンコーナーの開設作業」を完了しました。

上記に加えて、珠洲市担当課から寄せられた特別な要望に応えて、2025年4月12日(土)珠洲市大谷町第1仮設住宅団地に、2025年8月9日(土)珠洲市宝立町第2仮設住宅団地に、予備機として保有していたパソコン、カラープリンター、カラーインク、印刷用紙等を活用して「臨時BHNパソコンコーナーの開設作業」を実施しました。

なお、BHN北陸事務所が開設したBHNパソコンコーナーの構成品は、ドコモ5G Wi-Fiルーター home5G HR02、SH-52B、小型ノートパソコン、タブレット、カラープリンター、印刷用インク・印刷用紙、携帯用LED“アイムライト”、テーブル・イス、収納箱、各種説明資料等です。

BHNが実施している令和6年能登半島地震被災者支援事業は、2024年10月31日付けで「ボラサポ・令和6年能登半島地震第5回中長期助成事業の助成団体」として決定されました。ボラサポ事務局から届いた赤い羽根・ボラサポシールの貼付及び赤い羽根・ボラサポ旗を掲揚しながら令和6年能登半島地震被災者支援活動を実施しました。

更に、2025年3月1日付けで、活動名「ICTを活用したコミュニティ活動再生・活性化支援事業」はJPF(ジャパンプラットフォーム、以下JPF)能登半島災害支援(地震・豪雨)助成事業として採択されました。JPFから示されたロゴマークを貼付・掲示しながら、「ICTを活用したコミュニティ活動再生・活性化支援事業」を実施しています。

BHN北陸事務所では、BHNパソコンコーナー開設作業を終えた12カ所等の仮設住宅団地集会所を活動拠点にして、ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化活動を推進しています。地域ごとの被災者要望を加味しながら、①BHNパソコンコーナー等の定期巡回設備点検、②BHNパソコンコーナー等の個別活用相談、③小規模スマホ研修会・ICT研修会・ICT健康体操会を継続していきます。更に、④仮設住宅団地自治会役員・世話人・住民等による企画・案内チラシ作成配布を伴う自主企画型コミュニティ活動の促進、及び⑤復興段階を迎えた被災地との「被災地間ネット交流会」、加えて、能登半島地震被災地内での「被災地内ネット交流会」を進めています。なお、珠洲市担当課より特別な支援要請を受けて、珠洲市蛸島公民館及び日置公民館等を対象に「移動型BHNスマホ研修会」を実施しています。

■2025年10月10日(金)、午前・午後、BHNの令和6年能登半島地震被災者支援活動をJPF広報担当チームによる広報取材活動

BHN北陸事務所(所長 姉﨑 幸雄氏、坂下 武吉氏、荒川 修司氏、中川 敏弘氏)は、2025年10 月10日(金)午前、珠洲市蛸島町第1仮設住宅団地集会所において、「BHNパソコンコーナーの定期巡回設備点検」、「BHNスマホ研修会」を開催しました。BHNスマホ研修会には珠洲市蛸島町第1仮設住宅団地住民等19名の皆さまにご参加いただきました。

2025年10 月10日(金)午後、「2024年能登半島地震被災状況説明会」を開催しました。講師は珠洲市蛸島公民館の現館長 増田 純氏、前館長 田中 悦郎氏、主事 増田 桂子氏にお願いしました。NTT北陸支店・北陸電友会18名の皆さまにご参加いただきました。更に、輪島市稲屋町稲屋第1団地より自治会役員千場昇一氏)、輪島市門前町道下第1団地より自治会世話人(大倉 好子氏、神崎 智子氏)に、能登半島地震被災地内ネット交流会としてご参加いただきました。BHN本部から有馬 修二が参加しました。

上右: BHN北陸事務所主催「被災状況説明会 募集チラシ」

下左: 2024年能登半島地震被災状況説明会 予定表(蛸島町第1団地集会所)

下右: 2024年能登半島地震被災状況説明会 配布資料

(2025年10月10日)

◆画像をクリックすると「状況説明会配布資料PDF」が開きます◆

2025年10月10日(金)午前及び午後、BHN北陸事務所の令和6年能登半島地震被災者支援活動の全工程において、特定非営利活動法人ジャパンプラットフォーム(JPF)渉外広報部 広報担当チーム(リーダー 森山俊輔氏、ディレクター 辻村賢司氏、カメラマン 三木彩加氏)による広報取材活動が実施されました。

BHN令和6年能登半島地震被災者支援活動及びJPF広報活動関係者 珠洲市蛸島町第1仮設住宅団地集会所前、関係者一同。

左からBHN北陸事務所(所長 姉﨑氏)、珠洲市蛸島公民館(前館長 田中氏、現館長 増田氏、主事 増田氏)、

JPF渉外広報部(広報担当リーダー 森山氏)、NTT北陸支店課長 舘森氏、BHN北陸事務所(坂下氏、荒川氏、中川氏)

(2025年10月10日撮影)

BHN北陸事務所(所長 姉﨑 幸雄氏、坂下 武吉氏、荒川 修司氏、中川 敏弘氏)は、2025年10 月10日(金)午前、珠洲市蛸島町第1仮設住宅団地集会所において、「BHNパソコンコーナーの定期巡回設備点検作業」を実施しました。JPF広報担当チーム(森山 俊輔氏、辻村 賢司氏、三木 彩加氏)による広報取材活動のカメラが回る中で実施しました。その後、BHNスマホ研修会、2024年能登半島地震被災状況説明会のための準備作業に移りました。

上右: 2024年能登半島地震被災状況説明会、ネット交流会に参加 輪島市稲屋町稲屋第1(千場氏、門前町道下第1神崎氏、大倉氏、BHN有馬)

下左と下右: BHNパソコンコーナー定期巡回設備点検作業、JPF広報取材活動

(2025年10月10日撮影)

■珠洲市蛸島町第1団地集会所、「BHNスマホ研修会(第9回目)」

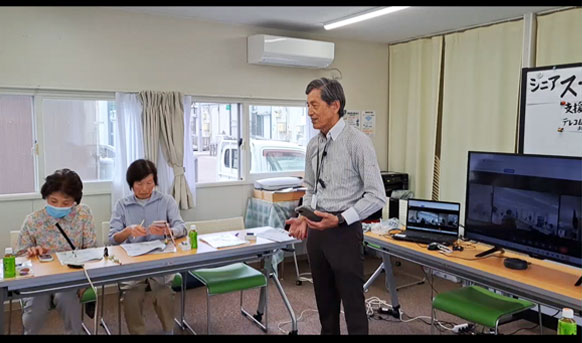

BHN北陸事務所(所長 姉﨑 幸雄氏、坂下 武吉氏、荒川 修司氏、中川 敏弘氏)は、2025年10 月10日(金)午前、珠洲市蛸島町第1仮設住宅団地集会所において「BHNスマホ研修会(第9回目)」(珠洲市蛸島公民館での開催を含めると13回目)を開催しました。

この日のBHNスマホ研修会は特別です。JPF広報担当チーム(森山 俊輔氏、辻村 賢司氏、三木 彩加氏)による広報取材活動のカメラが回る中で実施しました。蛸島町第1団地集会所のBHNスマホ講座は、JPF広報 森山氏の挨拶、取材趣旨説明から開始しました。

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

上右: BHNスマホ講座 受講者インタビュー模様

下左: BHN座ってできる健康体操(講師は荒川氏)

下右: BHN座ってできる健康体操を楽しむ皆さま

(2025年10月10日撮影)

蛸島町第1団地集会所BHNスマホ講座は、いろいろな質問が次々に寄せられ、いつものようににぎやかなスマホ講座になりました。

蛸島町第1団地集会所のBHNスマホ講座終了後、珠洲市役所健康推進センター奥 佐千恵氏に対しJPF広報 森山氏からインタビューが実施されました。

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

■珠洲市蛸島町第1団地集会所、2025年10 月10日(金)午後、「2024年能登半島地震被災状況説明会」開催(第19回目ネット交流会)

講師は珠洲市蛸島公民館の現館長 増田 純氏、前館長 田中 悦郎氏、主事 増田 桂子氏にお願いしました。NTT北陸支店・北陸電友会18名の皆さまにご参加いただきました。総合司会は姉崎 幸雄氏が担当しました。更に、輪島市稲屋町稲屋第1団地より自治会役員(千場 昇一氏)、輪島市門前町道下第1団地より自治会世話人(大倉 好子氏、神崎 智子氏)に、能登半島地震被災地内ネット交流会としてご参加いただきました。BHN本部から有馬 修二が参加しました。

この日の2024年能登半島地震被災状況説明会は特別です。JPF広報担当チーム(森山 俊輔氏、辻村賢司氏、三木 彩加氏)による広報取材活動のカメラが回る中で実施しました。蛸島町第1団地集会所の2024年能登半島地震被災状況説明会は、JPF広報 森山氏の挨拶、取材趣旨説明から開始しました。

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

◆画像をクリックするとYoutubeが開きます◆

蛸島町第1団地集会所の2024年能登半島地震被災状況説明会終了後、NTT北陸電友会石川支部 西山事務局長に対しJPF広報 森山氏からインタビューが実施されました。

■JPF広報担当チームによる、BHN本部 有馬 修二、BHN広島事務所 福田 卓夫氏への個別インタビュー

BHN本部 理事 有馬 修二、BHN広島事務所 所長 福田 卓夫氏への個別インタビューは、日時を改めて実施することになり、JPF広報担当チーム(森山 俊輔氏、辻村 賢司氏)から、2025年10月16日10時から11時まで約1時間のインタビューを受けました。

JPF広報担当チーム(森山 俊輔氏、辻村 賢司氏)による個別インタビュー

BHN本部 理事 有馬 修二、BHN広島事務所 所長 福田 卓夫氏

(2025年10月16日撮影)

以下の事柄について、2人で質問を受け具体的な事例を加えながら話しました。

● BHNの活動内容を教えてください?

BHNの国内災害被災者支援活動は、2011年3.11東日本大震災被災者支援活動への取り組み開始以来、2016熊本地震被災者支援活動、2018西日本豪雨被災者支援活動、2020年令和2年7月熊本豪雨被災者支援活動、2024年能登半島地震被災者支援活動等に、新しい工夫を組み入れながら続けてきました。ただし、一貫して続けていることは、「ICTを活用した、シニア世代自治会役員等が主体となって取り組む、コミュニティ活動活性化」です。

● なぜ①のような活動を行なっているのでしょうか?

被災地が復興を成し遂げるには自助・共助・公助の三つが重要です。いずれも大切ですが、最も難しいのが「共助」です。しかし、ICTを活用して、適切に情報を共有できる仕組みを持った地域は、住民一人一人自身が持っている小さな力を携えて集まり、皆で力を合わせれば大きな力になります。高齢化が進む日本国内のどの被災地においても、シニア世代の皆さまが重要な役割を担っています。そこで、「ICTを活用した、シニア世代自治会役員等が主体となって取り組む、コミュニティ活動活性化」に注力しています。

● また国内災害被災者支援活動を始めた経緯をお聞かせください

BHNテレコム支援協議会は、設立以来、アジアの国々を中心とした海外においてICTを活用した各種支援活動を実施してきました。自然災害等により生活基盤が破壊された地域に対し「BHN(Basic Human Needs)の基本理念(人間が人間らしく生きるには、衣食住に加えて情報が必須である)を適用して支援活動」を実施していました。2011年3.11東日本大震災以来、大規模国内災害も支援活動対象に含めることにしました。

● 国内災害被災者支援活動で大切にしていることはなんですか?

若者世代は、家族に生活費を稼いで持ち帰る重要な役割があります。一方、シニア世代はその役割を終えて、健全な地域社会の構成員としての役割の比重が大きくなります。

現在および未来の日本国は、超高齢化社会が進行すると考えています。地域コミュニティの維持向上には、これまで以上に、シニア世代の役割が増大すると考えてします。災害が発生した地域においても「シニア世代の役割が増大する」と考えてします。そこで、私たちは、働きかける主対象を「シニア世代」としています。「ICTを活用した、シニア世代自治会役員等が主体となって取り組む、コミュニティ活動活性化」の重要性が一層増大すると考えています。」

● 「被災地でパソコン・スマホ教室を開催する」重要性を教えてください?

これからの人間社会ではICT活用の重要性は一層高まります。なお、超高齢化が進展する日本国では、もうしばらくの間、ICTネイティブではないシニア世代の時代が継続します。最も基本的なICTツールとして、もうしばらくの間、シニア世代の為のWi-Fi等ネット環境・パソコン・スマホ・プリンター・印刷用紙・大画面等の活用法を教えるパソコン・スマホ教室の重要性が続くと考えています。そして、これらの活用法を支援する「被災地でパソコン・スマホ教室を開催する」ことの重要性が続きます。

しかし、まもなく、ICTネイティブ世代の皆さまがシニア世代に到達する時代が到来します。その際は、「ICTを活用した、シニア世代自治会役員等が主体となった、コミュニティ活動」には、特別な支援活動は不要になるものと想像しています。あらゆる場面で、あらゆる世代で、ICT活用は当たり前の日本社会になっているものと想像しています。

● 苦労や大変なことはありますか?

特別な「苦労や大変なこと」はありません。あるとすれば、第一、被災地内において、ICTを使いこなし、併せて、社会貢献活動に対する強い意志もつシニア世代の集団を見つけることです。第二、被災者、被災地を向いて、必要な支援活動を柔軟に提供できるための、十分な事業資金の確実な確保策を見つけることです。

● 現在どれくらいの現地事務所が地方にありますか?

2025年10月現在では、BHN宮城事務所(4名)、BHN熊本事務所(5名)、BHN広島事務所(7名)、BHN北陸事務所(4名)の4事務所(合計20名)です。

● なぜ国内にさまざまな事務所を開設することができるのですか?

容易に開設できた事務所はありませんでした。容易に維持できた事務所はありませんでした。BHN国内災害担当にとって、唯一の例外は、BHN広島事務所の開設と維持です。

BHN広島事務所は、シニア世代の皆さまが同世代の方がたを対象として新しいICT活用法を指導する、ICTを活用した社会貢献活動を長期間に亘って日常的に継続している、「シニアネット広島(理事長 福田 卓夫氏)」を母体として開設できたことです。

BHN広島事務所は活動拠点を広島県内複数と島根県内に保有し、それぞれ特徴を持ったICTを活用した社会貢献活動を継続しています。特に、新しい国内巨大災害の発生に備えて「広域災害後方支援機能整備(既得ICT機器整備、ICT研修用テキスト・ツール整備、BHNパソコンコーナー開設用ICT機器キット化等)」に取り組んできました。シニアネット広島のこれまでの活動成果及びBHN広島事務所のこれまでの活動成果は広域災害後方支援機能整備に生かされています。

2018西日本豪雨被災者支援活動期間において2020年より新型コロナが発生し蔓延期と鎮静期を繰り返しました。BHN広島事務所は、蔓延期には「ネット活用型被災者支援活動」、鎮静期には「被災地を直接訪問するふれあい型被災者支援活動」を実践しました。

そして、BHN北陸事務所が担当する2024年能登半島地震被災者支援活動を後方から支援する「広域災害後方支援活動」を実施しました。その際、島根県大田市北三瓶まちづくりセンターでは、シニア世代の研修生の皆さまが、2024年能登半島地震被災者支援事業で使用するBHNパソコンコーナー開設用ICT機器のキット化、箱詰め梱包をして、BHN北陸事務所へ届けました。

● また被災地に事務所を構えるメリットはなんですか?

BHNの国内災害被災者支援活動を、被災地外から出張ベースで実施することは、有馬自身はこれまでに想定したことがありませんでした。被災者支援活動を開始するには、被災地内に事務所(活動拠点)を構えることは必須であると考えて実施してきました。

● 今後のビジョンを教えてください

有馬自身のビジョン、希望ですが、あと、3年から5年でICTネイティブ世代の皆さまがシニア世代に到達する時代が到来すると想定しています。一方、これまでとは全く異なるIOWN技術やAI技術が普及します。そうなれば、「ICTを活用した、シニア世代自治会役員等が主体となった、コミュニティ活動活性化」の必要性は一層高まりますが、私たちの現行の被災者支援活動の必要性は小さくなると考えています。これまでとは、全く異なる発想のもとでの被災者支援活動が必要になると想定しています。

● 有馬さんのプロフィールを簡単に教えてください

1969年電電公社入社、有馬デジタル技術ビジネス総合研究所代表、工学博士、元NTTアドバンステクノロジ取締役コミュニケーションシステム事業本部長。2013年6月から東日本大震災宮城を担当、2015年7月から現職、BHNテレコム支援協議会理事(国内災害担当)。東日本大震災宮城、熊本地震、西日本豪雨、能登半島地震、国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業等国内災害被災者支援事業プロジェクトマネジャー、現在78歳です。

● 有馬さんの活動の原動力を教えてください

「これからの新たな国内災害(南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝沖及び千島海溝沖巨大地震、巨大台風・高潮・線状降水帯集中豪雨...)に対し、どのように備えるべきか」を考えています。「新しいイノベーション基盤としてのICTの役割」を考えています。「沢山の知識と経験を積み重ねてきたシニア世代の方々がチームを組んで、新しいイノベーション基盤を使いこなすことによって、シニアらしい新しい事業を生み出すことが出来ること」を考えています。

約70歳から約85歳程度のアクティブシニア世代がグループを組めば、事前復興及び国土強靭化を成し遂げた地域社会において、新しいイノベーション基盤を使いこなすことによって、「新たな国内災害の発災前、発災後においても共に必須なネットワーク型社会貢献活動事業を実行することが可能となること」を考えています。そして、発災後においても、新しいネット活用型被災者支援活動を分担することが可能となります。これが、私が実現したい夢です。

■JPF広報映像にてBHNの支援活動が紹介されました

2025年10月31日、ジャパン・プラットフォーム(JPF)のYouTubeチャンネル「ソーシャルグッド タイムズ」にて、BHNの国内災害被災者支援活動 「令和6年能登半島地震被災者支援事業」が紹介されました。

この映像は、2025年10月10日、及び16日に実施された現地取材をもとに制作されたものです。

・配信映像はこちら

【ソーシャルグッド タイムズ】#20

BHNテレコム支援協議会「ICTを活用 シニアを被災地の主役に」

▶️ https://youtu.be/TXbnB64Rn4A

上記リンクからBHNの活動をご覧いただけますと幸いです。

多くの皆さまにご視聴をいただき、支援活動へのご理解と共感の輪を広げていただきたいです。

■「BHNスマホ研修会及び被災地間・被災地内ネット交流会」を軸にして

BHN北陸事務所では、引き続き、BHNパソコンコーナー開設作業を終えた仮設住宅団地集会所及び特別な支援活動要請を受けた公民館等を主な活動拠点にして、ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化活動を推進していきます。

地域ごとの被災者要望を加味しながら、①BHNパソコンコーナーの定期巡回設備点検、②BHNパソコンコーナーの個別活用相談、③小規模スマホ研修会・ICT研修会・ICT健康体操会を継続していきます。更に、④企画・案内チラシ作成配布を伴う自主企画型コミュニティ活動の促進、及び⑤復興段階を迎えた被災地との「被災地間ネット交流会」、加えて、能登地震被災地内での「被災地内ネット交流会」を進めていきます。

特に、「BHNスマホ研修会及び被災地間・被災地内ネット交流会」を軸にして被災者支援活動を推進していきます。

これまでの活動状況は以下のページをごらんください。

理事(プロジェクトマネージャー)

有馬 修二