国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業~広島事務所の被災者支援活動、新しい段階の広域災害後方支援活動への取り組み(14)~

2025年3月3日(月)16:59

BHN広島事務所(所長:福田 卓夫氏)は、2018年西日本豪雨被災地(広島県)、2021年令和3年7月・8月豪雨被災地(島根県、広島県)を対象に、「ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動」を実施しました。西日本豪雨被災者支援事業

BHN広島事務所では、西日本豪雨被災地の広島県呉市天応大浜地区・安浦地区及び令和3年7月・8月豪雨被災地の島根県大田市北三瓶地区の3つの支援活動拠点より、ICTを活用した支援活動の継続要請を受け、「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」において、支援活動の継続要請に積極的に応えています。併せて、①広島事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②豪雨災害被災者支援事業で獲得した各種経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える「既得通信機材等を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備」等を進めています。国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業

2025年2月6日島根県大田市北三瓶地区、2月19日広島県呉市天応地区、2月20日広島県呉市安浦地区の3つの活動拠点で実施した被災者支援活動をまとめて報告します。3拠点共通テーマは「情報セキュリティ、オンライン研修会」です。

2024年1月1日16時10分に発生した令和6年能登半島地震、更に、2024年9月20日から発生した令和6年奥能登豪雨災害に対し、BHN現地事務所(宮城、熊本、広島)ではBHN広島事務所がまとめ役となり、2024年4月1日に開設したBHN北陸事務所が実施する令和6年能登半島地震被災者支援事業に対し、遠隔地から支援する「広域災害後方支援活動」を実施してきました。令和6年能登半島地震被災者支援事業は順調に軌道に乗ってきました。

BHN広島事務所では、2025年1月より、新しい段階の広域災害後方支援活動に取り組んでいます。「BHN北陸事務所が担当している令和6年能登半島地震被災地とBHN広島事務所が担当してきた2018年西日本豪雨被災地等との被災地間交流」の実現を待ちながら、「今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めていきます。

■研修場所、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

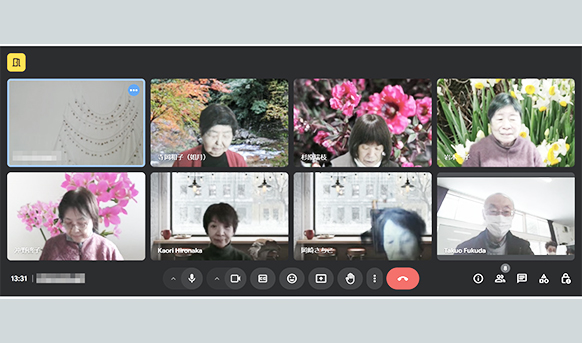

2025年2月6日、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター、住民7名+北三瓶まちづくりセンター職員1名(山田みどり氏)+BHN広島事務所メンバー オンライン参加6名(沖野 啓子氏、寺岡 和子氏、杉原 瑞枝氏、岡崎 幸子氏、岩本 一子氏、廣中 香氏)、この日の研修テーマは、「情報セキュリティ、グーグルマップの利用方法、広島と結んだオンライン研修会」でした。講師はBHN広島事務所(所長、島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)の福田 卓夫氏が担当しました。

雪を被った国立公園三瓶山

(2025年2月6日撮影)

北三瓶まちづくりセンター、ICT研修会

(2025年2月6日撮影)

広島と北三瓶地区を結んだオンライン研修会

(2025年2月6日撮影)

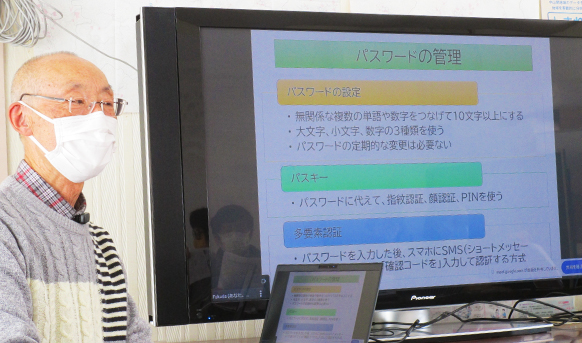

●情報セキュリティ

この日のテレビ情報番組でインスタグラムのアカウント乗っ取りの話題を取り上げていました。研修参加者の中にも不安に思う人もいました。そこで、このような被害に遭わないために、パスワードの適切な管理、更にパスワードに代わるパスキーや多要素認証の積極的な利用について説明しました。

パスワードの管理については、内閣サイバーセキュリティセンターが発行している「インターネットの安全・安心ハンドブックVer5.00」に載っているように、ノート等の紙に書いておくことを勧めました。併せて、そのID・パスワードを利用するサービスに関して事業者の連絡先、料金等、関連情報も記録するようにしようと呼びかけました。ネット利用に関する情報を整理しておくことはとても重要なことです。

更に、最近講師自身が経験した、SNSの広告に現れたサポート詐欺の事例を紹介しました。広告をクリックしたら「このPCへのアクセスはセキュリティ上の理由からブロックされています。」という表示が出て、0101で始まる番号(0101はアメリカへの国際通話になる)の「Microsoftのサポートセンター」に電話するように指示していました。

このような詐欺もあることを知って冷静に対応するように注意喚起しました。

なお、北三瓶まちづくりセンターは、ICT利用について住民が困ったときは相談できる「地域のICTサポートセンターの役割」を果たしています。情報セキュリティに関わるようなことは必ず相談してもらうように改めて徹底しました。北三瓶まちづくりセンターと連携して、住民の安全・安心なICT利用をサポートしています。

情報セキュリティ、パスワードの管理

(2025年2月6日撮影)

●グーグルマップの利用方法

前回に続いて、グーグルマップの使い方の研修を行いました。今回は、検索する等して出した地点を登録して後で利用する操作を実習しました。何度も利用するような場所は、その都度検索するのではなく、登録しておいて呼び出せば簡単に利用できます。グーグルマップの機能の「奥深さ」に皆さん驚き、その活用方法を知ることができて喜ばれました。

グーグルマップの利用方法、何度も利用する場所の保存

(2025年2月6日撮影)

■研修場所、広島県呉市天応地区

2025年2月19日、広島県呉市天応大浜アパート集会所、呉市天応地区住民6名+坂町住民2名、この日の研修テーマは「パスワード管理、スマホの共有機能の使い方、防災情報の確認」、講師はBHN広島事務所の杉原 瑞枝氏(主任講師)、岡崎 幸子氏、廣中 香氏、沖野 啓子氏の4名が担当しました。いつものようにCO2センサーで室内環境を確認しながら、ICT研修会を開始しました。

パスワード管理について研修開始

(2025年2月19日撮影)

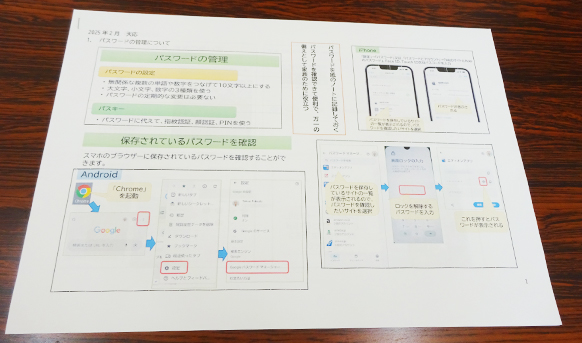

準備したパスワード管理の研修資料

(2025年2月19日撮影)

坂町から参加している皆さんもすっかり打ち解けました

(2025年2月19日撮影)

■研修場所、広島県呉市安浦老人福祉会館

2025年2月20日、広島県呉市安浦老人福祉会館、住民7名、この日の研修テーマは「共有機能の使い方、スマホに緊急連絡先登録、ラインで友達登録」、講師はBHN広島事務所の廣中 香氏が担当しました。この日も、持ち寄った花を生けることから始めました。そして、互いの近況報告から始めました。

恒例になった、「季節の花を生けます」

(2025年2月20日撮影)

●共有機能の使い方

講師から、資料は北三瓶で使用したものをお渡ししました。参加者はandroid端末3名、iPhone端末2名でそれぞれのスマホの違いを確認しながら行いました。それぞれフォトの中の写真から共有機能のマークをタップし、ラインを選択、グループ名をタップ後、転送でグループラインへ投稿してみました。「フォトからも写真を送ることができるのね」と共有機能の新たな使い方がわかったようでした。「繰り返し使わないと忘れそうよ」「忘れたらテキストを見直すのよ」テキストを大切に保存してくださっていて嬉しくなりました。

また、参加者のおひとりが、フォトの中の写真を整理したいがどんな方法があるのか教えて欲しいとの意見がありました。その方は空の写真、花の写真等に分けて保存したいそうです。次回までにGoogleフォトのマイアルバムの作成手順を作ってみようと思います。

●スマホに緊急連絡先登録

講師から、先月お休みされた方に資料をお渡しすると、「すぐにでも登録したい」とのこと、テキスト通りに登録をしていきました。先月登録された方も登録した内容を確認してみることにしました。スマホをロックしていても、いざという時にその方の連絡先が確認できることに感心していました。

先月の遅れを取り戻そうと、頑張って緊急連絡先を登録しました

(2025年2月20日撮影)

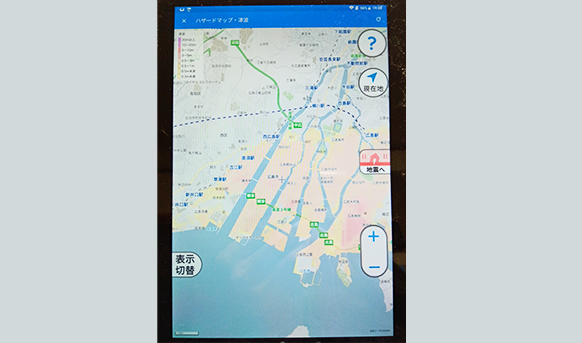

●ラインで地元市役所『呉市』をお友だち登録

講師から、ラインでお友だち登録について説明しました。市報で【市民生活のデジタル化】のお知らせがあり、呉市公式ラインでさまざまな手続きが可能に!との記事がありました。

早速、QRコードから『呉市』を友だち登録してみました。先ずはQRコードの読み取りから始めます。iPhone端末の方はラインアプリのアイコンを長押しすると、すぐにQRコードリーダーへのショートカットが出ますが、android端末の方はできる方とできない方がおられました。できない方はラインを開いてQRコードを出してから読み取りを行いました。

呉市公式ラインの中には【防災情報】があり、その中には①ハザードマップ②避難所③道路、公共交通機関④気象情報(気象庁)⑤土砂災害ポータルひろしまと簡単に情報が得られることがわかりました。これには一同拍手で「年を取っても少しでもデジタル化について行かないとね」との意見がありました。このICT活用研修がそのお役に立てることができれば嬉しいなと強く感じました。

災害情報も簡単に見ることができました

(2025年2月20日撮影)

■新しい段階の広域災害後方支援活動への取り組み(14)

BHN広島事務所では、2025年1月より、新しい段階の広域災害後方支援活動に取り組んでいます。BHN北陸事務所が担当している令和6年能登半島地震被災地とBHN広島事務所が担当してきた2018年西日本豪雨被災地等との被災地間交流の実現を待ちながら、今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、「既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めています。

●令和6年能登半島地震被災者支援事業へ新しい視点から広域災害後方支援活動

2024年1月1日、16時10分、令和6年能登半島地震が発生しました。更に、2024年9月20日から令和6年奥能登豪雨災害が発生しました。BHNの既設事務所(宮城、熊本、広島)では、BHN広島事務所がまとめ役となり、2024年4月1日に新設したBHN北陸事務所が実施する令和6年能登半島地震被災者支援事業に対し、遠隔地から支援する「広域災害後方支援活動」を継続してきました。昨年末までの広域災害後方支援活動で、令和6年奥能登豪雨災害被災地の仮設住宅団地集会所12カ所で開設する「BHNパソコンコーナーに配備する新・旧全ての機器整備・発送業務」を完了しました。

これからは、新しい視点からの取り組みとして、「2024年令和6年能登半島地震災害(含む、奥能登豪雨災害)被災地の皆さまと2018年西日本豪雨被災地の皆さまとネットで結んだ新旧被災地間ネット交流会」の実現に向けて、広島側の準備を進めていきます。

●新たな国内巨大災害の発生に備える広域災害後方支援機能整備への取り組み

BHN広島事務所(島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)では、今回、新たにリユースタブレット100台を受領し、性能確認試験工程に入りました。今後、新たな国内巨大災害に対処する、新しい在宅避難者向けコミュニティセンター、新しい大規模仮設住宅団地集会所等へ、新たな機能を備えて開設する「BHNパソコンコーナー、BHNICTコーナー等に配備する機器」として性能確認試験を実施していきます。

なお、今回、新たに受領したリユースタブレット100台とVR(Video Research社)シール100枚は、国立大学法人 電気通信大学 Ph.D. 石垣 陽様からBHN広島事務所(所長 福田 卓夫氏、島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)へ直接発送していただきました。慎重に性能確認試験をしながら活用準備を進めています。スマホと同じアプリは動作可能で、更に大きな画面を生かしてパソコンと同様な利用が可能と考えられます。

リユースタブレット性能確認試験

大きな画面を生かしてパソコンと同様な利用が可能

(2025年2月28日撮影)

これまでの活動状況は以下のページをごらんください。

理事(プロジェクトマネージャー)

有馬 修二