国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業 ~広島事務所の被災者支援活動、新しい段階の広域災害後方支援活動への取り組み(18)~

2025年6月27日(金)15:14

BHN広島事務所(所長:福田 卓夫氏)は、2018年西日本豪雨被災地(広島県)、2021年令和3年7月・8月豪雨被災地(島根県、広島県)を対象に、「ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動」を実施しました。西日本豪雨被災者支援事業

BHN広島事務所では、西日本豪雨被災地の広島県呉市天応大浜地区・安浦地区及び令和3年7月・8月豪雨被災地の島根県大田市北三瓶地区の3つの支援活動拠点より、ICTを活用した支援活動の継続要請を受け、「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」において、支援活動の継続要請に積極的に応えています。併せて、①広島事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②豪雨災害被災者支援事業で獲得した各種経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える「既得通信機材等を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備」等を進めています。国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業

2024年1月1日16時10分に発生した令和6年能登半島地震、更に、2024年9月20日から発生した令和6年奥能登豪雨災害に対し、BHN現地事務所(宮城、熊本、広島)ではBHN広島事務所がまとめ役となり、2024年4月1日に開設したBHN北陸事務所が実施する令和6年能登半島地震被災者支援事業に対し、遠隔地から支援する「広域災害後方支援活動」を実施し、令和6年能登半島地震被災者支援事業は順調に軌道に乗っています。

BHN広島事務所では、「BHN北陸事務所が担当している令和6年能登半島地震被災地とBHN広島事務所が担当してきた2018年西日本豪雨被災地等との被災地間ネット交流会」を実施しながら、「今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めています。

2025年6月5日島根県大田市北三瓶地区、6月18日呉市天応地区、6月19日広島県呉市安浦地区の活動拠点で実施した被災者支援活動をまとめて報告します。3拠点共通テーマは「防災情報の確認、被災地間ネット交流会への対応」です。

■研修場所、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

2025年6月5日、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター、住民12名+北三瓶まちづくりセンター職員1名(山田みどり氏)+BHN広島事務所メンバー オンライン参加5名(沖野啓子氏、寺岡和子氏、杉原瑞枝氏、岩本一子氏、廣中 香氏)、この日の研修テーマは、「被災地間ネット交流会、防災情報の確認、デザインツールの活用」でした。講師はBHN広島事務所(所長、島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)の福田 卓夫氏が担当しました。

●能登との被災地間ネット交流会の報告

5月11日と5月24日に実施した輪島市門前町道下第一仮設住宅団地自治会役員(世話人)との被災地間ネット交流会の模様を紹介しました。特に、5月24日、輪島市町野町第2団地集会所を会場にして、輪島市門前町道下第1団地自治会役員(世話人)とBHN広島事務所メンバーを結んだ被災地間ネット交流会(第5回目ネット交流会)において、輪島市門前町道下第1団地での活動を担っている自治会役員(世話人)の方が話した「BHNパソコンコーナーのICT機器とネット環境がなかったらこのような活動はできていない」という言葉から、島根県大田市北三瓶まちづくりセンターでの活動(広域災害後方支援活動)が役立っていることを知って皆さんは大変感激しました。

令和6年能登半島地震被災者支援事業 ~珠洲市・穴水町・輪島市の集会所を活動拠点にした、ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動への取り組み(21)~ 「今後とも、全国への災害支援に対応できるよう準備していきます。」とみんなで話し合いました。

島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

スマホ・パソコン研修会、能登との被災地間ネット交流会の報告

(2025年6月5日撮影)

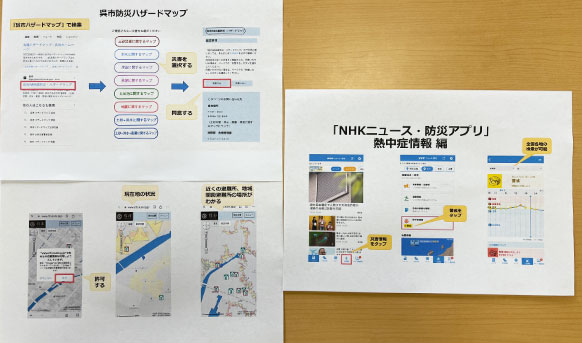

●防災情報の確認

これからの梅雨時期に備えて、防災に関する情報とそれをスマホで取得する方法を改めて確認しました。「気象庁の危険度分布 キキクル」をすぐに確認できようにしました。機種変更等でホーム画面にショートカットがない人はその場で追加しました。

日常の天気予報やニュースを確認することにも役立つ「NHKニュース・防災」の利用方法も再確認しました。また、災害時の道路の不通箇所や河川水位等の情報を知ることができる「県の防災ポータル」についても確認しておきました。

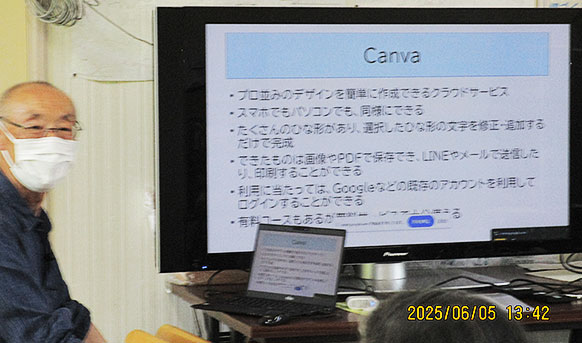

●デザインツールの活用

プロ並みのデザインを簡単に作ることができるアプリ「Canva」を使って、バースデーカードを作成しました。たくさんのひな形から選んで、文字を変更するだけで簡単に作成することができます。そして、出来上がったバースデーカードはLINEで手軽に送ることができます。皆さん、作成した作品を見せ合いながら、楽しく作業をしていました。

島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

スマホ・パソコン研修会、デザインツールの活用

(2025年6月5日撮影)

島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

スマホ・パソコン研修会、Canvaを使ってみました

(2025年6月5日撮影)

島根県大田市、緑色の三瓶山がきれいに見えました

(2025年6月5日撮影)

■研修場所、広島県呉市天応地区

2025年6月18日、広島県呉市天応大浜アパート集会所、呉市天応地区住民5名、坂町住民2名,この日の研修テーマは「防災情報の確認、デザインツールの活用」、講師はBHN広島事務所の沖野 啓子氏(主任講師)、杉原 瑞枝氏、寺岡 和子氏、岡崎 幸子氏、廣中 香氏の5名が担当しました。

●防災研修

スマホの防災アプリ「NHKニュース・防災」と、広島県の取り組みを紹介するホームページ「ひろしまラボ」の情報を確認しました。

「NHKニュース・防災」を開くと「熱中症に注意」と表示されていました。急な暑さに対応していかなければいけないと改めて確認しました。

「ひろしまラボ」の中のメニューをクリックし、「ひろしまを学ぶ」の新着情報、「ひろしまAI部」を開き、防災情報だけでなくひろしまのお役立ち情報も見つけました。興味深くスマホの情報をチェックするのも役に立ちます。「避難所」と「避難場所」の違いも確認し、「なるほどね」と違いをしっかりと学習しました。

呉市天応大浜アパート、防災研修からスタート

(2025年6月18日撮影)

●デザインツールの活用

北三瓶まちづくりセンターでの研修で配布されたテキストに従い、スマホアプリ「Canva」を使ってバースデーカード作りを試しました。「Canva」アプリが取り込めない人もあり、全員スムーズには成功しませんでした。サンプルと同じカードをLINEに送ることができ、自分なりのカードを作成した人もいて、なんとか満足してもらえました。

この日の研修会資料、Canvaでバースデーカード作成

(2025年6月18日撮影)

研修会資料とスマホ画面を突き合わせて確認

(2025年6月18日撮影)

■研修場所、広島県呉市安浦老人福祉会館

2025年6月19日、広島県呉市安浦老人福祉会館、住民10名、研修テーマは「スマホでする防災情報のおさらい、呉市危機管理課による特別トーク」、とりまとめ講師はBHN広島事務所の廣中 香氏が担当しました。

●先ずは、季節の花を生けます

この日も、先ず、季節の花を生けます。持ち寄るお花の種類は少ないものの、それぞれの花瓶に生けてテーブルに置くと一気に華やかになります。珍しい八重のドクダミの白い花が、とても清やかで蒸し暑さを忘れさせてくれました。

季節の花を生けます

珍しい八重のドクダミの白い花がとても清やか

(2025年6月19日撮影)

●スマホ研修生のお一人が茶道の先生

スマホ研修生のお一人が茶道の先生です。お茶の道具を持って来られました。今日は、先生から初心者のための手ほどきを受けてから自分でお茶を点てました。小さな泡ほど良い点て方とのことで、美味しくお抹茶をいただくため、皆さんひたすら茶筅を動かしました。自分自身で点てたお抹茶をお菓子とともに美味しくいただきました。大変に素晴らしいスマホ研修会になりました。

スマホ研修生のお一人が茶道の先生

(2025年6月19日撮影)

●呉市の市政だより「災害、日頃から備える」

グループLINEであらかじめ「呉市の市政だより」を持参するようお願いしました。呉市の市政だよりに【災害、日頃から備える】の特集があり、出水期前の準備の記事を読み上げました。災害発生時にとるべき行動について、大雨、地震、津波とそれぞれ交代で読み上げ、日頃の備えの大切さを改めて感じました。呉市の市政だよりには、「避難の手引き」等がQRコードで表示されています。スマホが手元にありますが、QRコードの読み取り方法を忘れている方もおられました。お隣の方に聞いて「そうだったね」と思い出してサイトを開くことができました。ここでも繰り返し自分でやってみることの大切さを感じました。

この日の研修用教材

「呉市WEB版防災・ハザードマップ」、「NHKニュース防災」

(2025年6月19日撮影)

●呉市危機管理課職員による特別トーク「自分の命を守るための防災知識」

いよいよ、この日の重要イベント、呉市危機管理課職員による特別トーク「自分の命を守るための防災知識」を受講しました。

『自分の命を守るための防災知識』と題して、約30分間のお話を頂きました。最初に能登半島で起こった地震と津波の動画を見て、地震や津波の恐ろしさを改めて感じました。開設された避難所の数や建設型仮設住宅団地の数をみても、7年前に起こった西日本豪雨災害よりも災害の規模が違うことを学びました。

自分の命を守るために、避難するタイミングが大切なこと、そのタイミングを計るには情報を得ることも重要だとのお話しでした。実際にこのICT活用研修で行っていることそのもので、とても誇らしく思いました。

100円ショップで買える防災グッズの紹介がありました。笛や携帯ミニトイレ、電池チェンジャー等、手に取って確認できました。参加者のお一人が、その一つひとつをスマホのカメラで撮って、後からグループラインに送ってくれました。災害の備えは各家庭で違うので、それぞれにあった備えを日頃から考え、揃えていくことが必要だと学びました。

呉市危機管理課職員による特別トーク

「自分の命を守るための防災知識」

■BHN広島事務所による「新しい段階を迎えた広域災害後方支援活動」

●令和6年能登半島地震被災者支援事業への広域災害後方支援活動

2024年1月1日、16時10分、令和6年能登半島地震が発生しました。更に、2024年9月20日から令和6年奥能登豪雨災害が発生しました。BHNの既設事務所(宮城、熊本、広島)では、BHN広島事務所がまとめ役となり、2024年4月1日に新設したBHN北陸事務所が実施する令和6年能登半島地震被災者支援事業に対し、遠隔地から支援する「広域災害後方支援活動」を継続してきました。2024年度末までの広域災害後方支援活動で、令和6年奥能登豪雨災害被災地の仮設住宅団地集会所12カ所で開設する「BHNパソコンコーナーに配備する新・旧全ての機器整備・発送業務」を完了しました。

●新たな国内巨大災害の発生に備える広域災害後方支援機能整備への取り組み

BHN広島事務所(島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)では、新たにリユースタブレット100台を受領し、性能確認試験工程に入りました。

新たに受領したリユースタブレット100台とVR(Video Research社)シール100枚は、国立大学法人 電気通信大学 Ph.D. 石垣 陽様からBHN広島事務所(所長 福田 卓夫氏、島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)へ直接発送していただきました。

BHN広島事務所(島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)の広域災害後方支援活動チームの皆さまにご協力いただきながら、慎重に性能確認試験をしながら活用準備を進めました。スマホと同じアプリは動作可能で、更に大きな画面を生かしてパソコンと同様な利用が可能です。今後の国内大規模災害の発生に備えて、新旧大規模被災地間ネット交流会及び大規模被災地内ネット交流会等に効果的に活用できないかを検討しています。更に、新たな国内巨大災害に対処する、新しい在宅避難者向けコミュニティセンター、新しい大規模仮設住宅団地集会所等へ、新たな機能を備えて開設する「BHNパソコンコーナー、BHNICTコーナー等に配備する機器」の一つとしての性能確認試験を実施しています。

2025年4月3日、BHN広島事務所(島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)において、通常のICT研修会に入る前に、新たにご寄付いただいたタブレットの性能確認のため、島根と広島間で地域間オンライン交流テストを実施し、快適な地域間オンライン交流の確認することができました。

2025年5月18日、令和6年能登半島地震被災地において被災地間及び被災地内ネット交流会での活用を目指して、各種機能整備を完了した新しいタブレット13台をBHN北陸事務所へ追加発送しました。BHN北陸事務所では、2025年6月、令和6年能登半島地震被災地において被災地内ネット交流会から使用を開始しました。

●新しい段階を迎えた広域災害後方支援活動

BHN広島事務所は、BHN北陸事務所からの要請に応えて、4月及び5月、令和6年能登半島地震被災地との被災地間ネット交流会に参加しました。BHN広島事務所では、令和6年能登半島地震被災地と被災地間ネット交流会を継続実施しながら、「今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めていきます。

これまでの活動状況は以下のページをごらんください。

国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業(その1)

国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業(その2)

理事(プロジェクトマネージャー)

有馬 修二