国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業 ~広島事務所の被災者支援活動、新しい段階の広域災害後方支援活動への取り組み(19)~

2025年7月31日(木)14:47

BHN広島事務所(所長:福田 卓夫氏)は、2018年西日本豪雨被災地(広島県)、2021年令和3年7月・8月豪雨被災地(島根県、広島県)を対象に、「ICTを活用した地域コミュニティ再生・活性化支援活動」を実施しました。西日本豪雨被災者支援事業

BHN広島事務所では、西日本豪雨被災地の広島県呉市天応大浜地区・安浦地区及び令和3年7月・8月豪雨被災地の島根県大田市北三瓶地区の3つの支援活動拠点より、ICTを活用した支援活動の継続要請を受け、「国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業」において、支援活動の継続要請に積極的に応えています。併せて、①広島事務所の事業継続及び近接地域で発生する新しい国内災害へ即応体制の維持、②豪雨災害被災者支援事業で獲得した各種経験・ノウハウのデジタル資料化、③南海トラフ巨大地震及び首都直下地震等に備える「既得通信機材等を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備」等を進めています。国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業

2024年1月1日16時10分に発生した令和6年能登半島地震、更に、2024年9月20日から発生した令和6年奥能登豪雨災害に対し、BHN現地事務所(宮城、熊本、広島)ではBHN広島事務所がまとめ役となり、2024年4月1日に開設したBHN北陸事務所が実施する令和6年能登半島地震被災者支援事業に対し、遠隔地から支援する「広域災害後方支援活動」を実施し、令和6年能登半島地震被災者支援事業は順調に軌道に乗っています。

BHN広島事務所では、「BHN北陸事務所が担当している令和6年能登半島地震被災地とBHN広島事務所が担当してきた2018年西日本豪雨被災地等との被災地間ネット交流会」を実施しながら、「今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めています。

2025年7月3日島根県大田市北三瓶地区、7月17日広島県呉市安浦地区、7月23日呉市天応地区の活動拠点で実施した被災者支援活動をまとめて報告します。3拠点共通テーマは「被災地間ネット交流会への対応、新たな国内災害への備え」です。

■研修場所、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター

2025年7月3日、島根県大田市北三瓶まちづくりセンター、住民13名+北三瓶まちづくりセンター職員1名(山田 みどり氏)+BHN広島事務所メンバー オンライン参加6名(沖野 啓子氏、寺岡 和子氏、杉原 瑞枝氏、岡崎 幸子氏、岩本 一子氏、廣中 香氏)、この日の研修テーマは、「広島と接続してオンライン研修会、行政手続きの電子化、クラウド容量が一杯になるトラブルへの対策、紙情報のデジタル化・保存」でした。講師はBHN広島事務所(所長、島根開発センター、北三瓶まちづくりセンター)の福田 卓夫氏が担当しました。

●行政手続きの電子化

先ず、最近始まった市役所の電子申請について利用方法を説明しました。住民票や戸籍謄本等を、マイナンバーカードを使ってスマホで申請し、書類は自宅に郵送されてくるというサービスです。北三瓶地区から市役所まではかなりの距離があるので、このようなサービスはありがたいという反応でした。行政サービスのデジタル化が進んでいますが、それを住民が利用できるようにするための支援が必要です。

●写真保存用クラウド容量が一杯になるトラブルへの対策

Androidスマホは、撮った写真をクラウド(Googleフォト)に自動的にバックアップするようになっていますが、写真や動画をたくさん撮る人は、無料で利用できる容量の限界に達してしまい困ることがあります。

これを防止するには、Googleフォトの設定を変更してバックアップされる際に画像サイズを圧縮するようにした方が良いのです。

この日の参加者が自身のスマホを点検したところ、多くの人が「オリジナル画質でバックアップ」されるようになっていたので設定変更してもらいました。圧縮されても、見た目には見分けがつかないぐらいの良い画質です。

写真保存用クラウド容量が一杯になるトラブルへの対策

(2025年7月3日撮影)

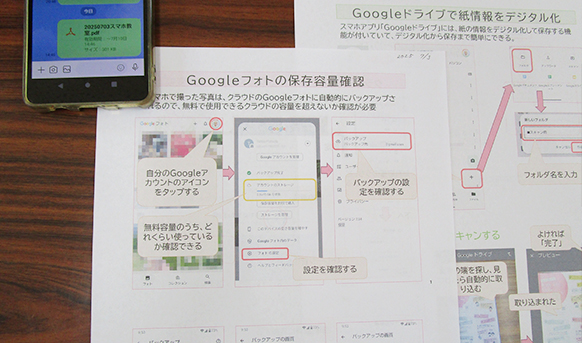

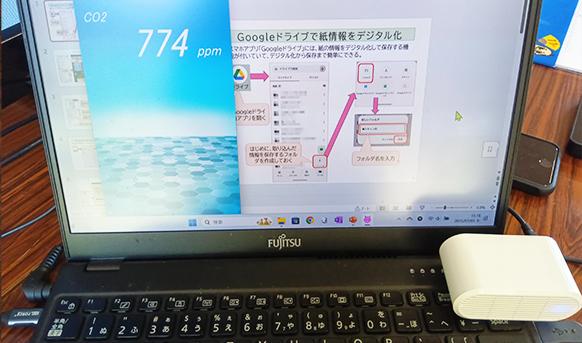

●紙情報をデジタル化・保存

次に、紙の情報をデジタル化するアプリを実習しました。Androidは「Googleドライブ」、iPhoneは「メモ」を利用して簡単にできます。

取り込みたい資料を置いて、アプリを起動しスマホをかざすと、資料の端を認識して、斜めからでも正面から見たように補正して、自動的にスキャンし取り込んでくれます。

いずれも、当初から入っているアプリですが、知らないとこのような便利な機能を使うことがありません。皆さんにやってもらいましたが、日常的にけっこう使えると喜ばれました。

Googleドライブで紙情報をデジタル化

(2025年7月3日撮影)

紙の情報をデジタル化するアプリの実習

(2025年7月3日撮影)

■研修場所、広島県呉市安浦老人福祉会館

2025年7月17日、広島県呉市安浦老人福祉会館、住民5名、研修テーマは「グループラインに招待、Googleフォトの保存容量確認、NHKニュース・防災アプリ熱中症情報の復習」、講師はBHN広島事務所の廣中 香氏が担当しました。北三瓶の資料を使用しながら研修を進めました。

●この日は、畑で採れたばかりのピーマン、オクラ、きゅうりを持参

いつもなら季節の花を持ち寄りますが、今月は打ち合わせでもしたかのように野菜が並びました。畑で採れたばかりのピーマン、オクラ、きゅうりはとても美味しそうです。

畑で採れたばかりの各種野菜を持参

(2025年7月17日撮影)

●スマホデビューされた方をグループラインに招待

最近スマホデビューしたばかりの方をグループラインに招待しました。一人が、『グループに入っていると急な連絡もスムーズよ』と説明をしながら、QRコードの出し方から説明しました。『返信が難しかったら、リアクションだけでもいいのよ』と、リアクションの操作方法も実演があり全員で聞き入りました。

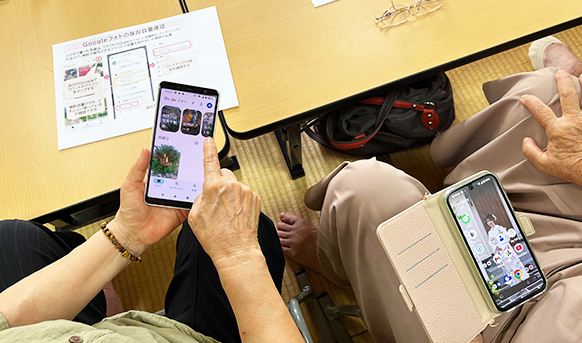

●Googleフォトの保存容量確認

普段はあまり気にすることがないGoogleストレージ、しかし写真は溜まる一方でどのくらいの枚数まで保存できるのか疑問に思っているとの意見がありました。先ずは、自分のストレージがどのくらいなのか資料に沿って確認します。『私には、ストレージの表示が無い』『どれどれ?』お隣の方の画面と見比べてみてもやはり同じような画面なのにストレージの表示がありません。よくよく見ると、GoogleフォトアプリではなくGoogleアプリから自分のアイコンをタップしていたことが判明しました。間違いを繰り返しながらでも慣れることが大切で、自分で操作してストレージの確認と保存容量の節約画質への変更ができました。

北三瓶の資料を使用しながら研修を進めました

(2025年7月17日撮影)

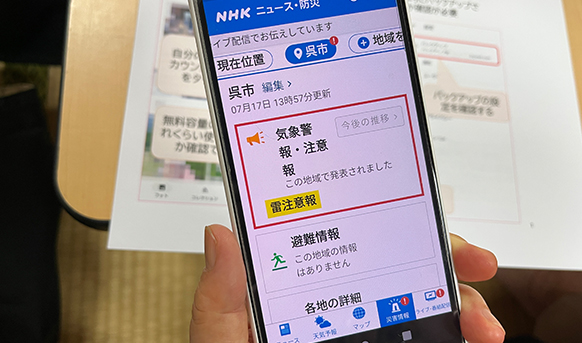

●NHKニュース・防災アプリ熱中症情報の復習

NHKニュース・防災アプリを開くと、東海地方の大雨情報がトップニュースに上がっていました。各地で起こるゲリラ豪雨は毎日のようにニュースになっています。アプリ画面の災害情報も赤いビックリマークが付いています。熱中症情報も警戒になっていましたが、この日は気象情報の方が気になりました。『帰る頃には雨が降るかもね』と、雨雲レーダーで確認しました。こうして、日頃からスマホで気象情報を得ることが習慣化していると感じました。

NHKニュース・防災アプリ熱中症情報の復習

(2025年7月17日撮影)

■研修場所、広島県呉市天応地区(この日は屋外研修会)

2025年7月23日、広島県呉市天応西条公園、呉市天応地区住民4名、坂町住民1名,この日の研修テーマは「広島県呉市天応西条公園視察」、BHN広島事務所の沖野 啓子氏(レポート担当)、杉原 瑞枝氏、寺岡 和子氏、岡崎 幸子氏、廣中 香氏の5名が参加しました。

●西日本豪雨被災地の呉市天応地区に防災機能を備えた公園(屋外研修会レポート)

呉市天応地区のICT活用研修会に参加している皆さまと一緒に、令和7年5月24日に完成式を迎えたばかりの天応西条公園(てんのうにしじょうこうえん)を見学しました。

所在地は呉市天応西条3丁目25番、平成30年7月豪雨災害の復興計画に基づき整備された公園です。呉ポートピア駅から山側に続く坂道を車で登ると約5分で駐車場に到着しました。駐車場から少し坂道を歩いて高台にある天応西条公園へ向かいました。

この天応西条公園は防災機能を備えた公園として整備され、災害時の一時避難場所としての役割も果たすよう工夫されています。また祈りの場として地域の記憶継承と安全を守る役割を担っています。完成までには地元住民との話し合いも数回行われ、地域の声を反映した公園になっているそうです。その話し合いの場には呉市天応大浜アパート自治会長の沖田さんも出席されていました。完成式にも出席され、その時の様子をうかがいました。

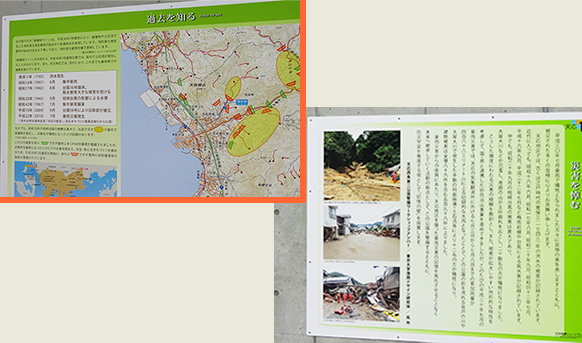

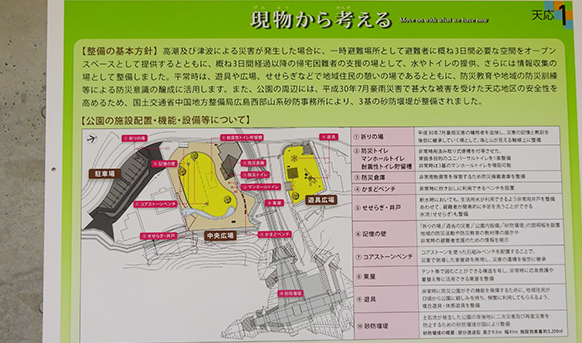

公園奥側の海を見渡せる景色の良い場所には、「祈り」のモニュメントが設置されています。「災害を悼む」と言うパネルが置かれ、記憶の継承を促しています。続く「記憶の壁」には「現物から考える」という視点から、公園の設備についての紹介パネルがありました。

一番目立つのは『かまどベンチ』で三脚並んでいます。災害時には炊き出し用のかまどとして使用可能だそうですが「いざと言う時に使い方は分かるかしら?」と疑問符がつきましたが、よく見ると足元に使い方が書いてありました。

『マンホールトイレ』は、便座を取り付けることで簡易トイレに変わるそうです。しっかりした『防災倉庫』には、鍵がかかっているので何が備蓄されているのかは確認できませんでした。『多目的トイレ』の中はかなり広く、ゆったりしていました。

公園から見上げるすぐ近くの山側には、大きな砂防ダムが造られていました。天応西条公園のおとなりには子供向けの遊具を備えた児童公園があり、季節の良い時には遊び場として活用されるのではと思いました。

天応西条公園(てんのうにしじょうこうえん)は、日常の憩いの場として活用されるとともに次の世代へ記憶を受け継いでいく場として、また災害時の避難場所としての役割も担う素晴らしい公園だと思いました。

天応西条公園(てんのうにしじょうこうえん)

(2025年7月23日撮影)

天応西条公園 「祈りのモニュメント」

(2025年7月23日撮影)

天応西条公園「ベンチ、かまどベンチ」

(2025年7月23日撮影)

天応西条公園 「過去を知る、災害を悼む」

(2025年7月23日撮影)

天応西条公園 記憶の壁「整備の基本方針、現物から考える」

(2025年7月23日撮影)

天応西条公園、参加者一同で記念写真を撮りました

(2025年7月23日撮影)

■BHN広島事務所による「新しい段階を迎えた広域災害後方支援活動」

BHN広島事務所は、BHN北陸事務所からの要請に応えて、2025年4月~7月、令和6年能登半島地震被災地との被災地間ネット交流会に参加しました。BHN広島事務所では、令和6年能登半島地震被災地と被災地間ネット交流会を継続実施しながら、「今後国内各地で発生する新しい国内災害、とりわけ、南海トラフ巨大地震等に備える、既得及び新規通信機材を利活用する広域災害後方支援ICT機能整備活動」を進めていきます。

これまでの活動状況は以下のページをごらんください。

国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業(その1)

国内災害ICT支援活動拠点ネットワーク事業(その2)

理事(プロジェクトマネージャー)

有馬 修二