APT人材育成研修プロジェクト

BHNは活動の3本柱の一つである人材育成事業の一環として、アジア・太平洋電気通信共同体(APT:Asia-Pacific Telecommunity)の委嘱の下に、アジア・太平洋域内諸国においてICTに関する政策立案、事業運営等に携わる人材を対象に育成研修を実施しています。

2022年度は「未来のディジタル社会達成へのICTサービスの利用」をテーマに、2023年1月31日~2月14日の間On-line形式で実施しました。 2023年度は「ICT技術・サービスを用いる最新ディジタル網の実現を目指して」をテーマとして、2024年2月27日~3月6日の間、訓練生を日本へ招いてのFace-to-Face形式に加えてOn-lineによる遠隔参加も可能とするハイブリッド形式で実施する予定です。

| 事業名 | アジア太平洋電気通信共同体(APT)人材研修 |

|---|---|

| 対象者 | APT加盟国(38カ国)において情報通信分野の政策立案・事業運営等に従事している中堅人材を対象としています。 |

| 参加者 | On-lineで実施した2022年度研修には次の13カ国から25名の参加がありました。 アフガニスタン、ブータン、カンボジア、インド、インドネシア、イラン、キリバス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、スリランカ、タイ、バヌアツ(国名は英文のアルファベット順)。 2023年度の参加者は今後APTが選定します。 |

| 資金源 | アジア太平洋電気通信共同体(APT)の日本政府特別拠出金に基づき実施 |

| 協力機関・団体協力機関 団体 | 総務省、NTTグループ各社、富士通、国内大学(東北大学電気通信研究所、情報セキュリティ大学大学院、聖心女子大学)、研究機関(防災科学技術研究所、情報通信研究機構、等)、海外通信・放送コンサルティング協力(JTEC)、その他 |

- 背景と年次計画

本研修の開催元となるAPTは、国際電気通信連合条約(International Telecommunication Union Convention)に合致する地域的電気通信機関として1976年に設立され、ITUと連携して活動を行うことが期待されています。アジア州(イラン以東)とオセアニア州に在る38の加盟国と準加盟国(1カ国、3地域)、賛助加盟員(通信事業者、製造会社等)134社が参画しています。本部はタイのバンコックに在り、組織のトップは日本の近藤勝則氏が務めています。

APTからは、本研修実施に関して毎年4月に研修を受託する組織を公募するRequest for Proposal(RFP)が出されます。RFPでは、研修がICTを通じて域内諸国の社会的課題を解決しうる人材を育成するとの基本目的に合致することが強調されるとともに、研修で扱うべきテーマの例(災害対策、無線技術、サイバーセキュリティ、IoT等々)が示されます。BHNでは、これに応じて実施すべき研修の主題、日程、教程案、所要経費等を取り纏めてAPTへの提案を送付します。その後APTからのヒアリングを経て、提案採択の可否は毎年7月頃に通知されます。本年度も7月13日に正式にBHNの受託が決定しました。

この決定を受けて、今後は2024年2月27日―3月6日に予定される対面及びOn-lineの複合形式での研修実施に向けて、概ね以下のスケジュールにより準備活動を本格化させて行きます。

・8-10月 講師、見学施設との日程調整、宿泊ホテル、講義会場等、受け入れ体制の決定。

・11月 APTで研修生の選定

・12月-1月 来日する研修生のVISA発行などの支援

・2月-3月 研修実施

-

授業風景

-

講師(中央)及びBHNスタッフ

-

- 近年の活動

2018年度までは訓練生を日本に招いて講義(座学)、施設見学を実施していましたが、2019年末からのコロナ禍の発生により2019年度計画は中止となり、その後2020年度以降は、On-lineで講義を実施し、訓練生には自国からリモート参加してもらう形式を採用しました(2023年度は前述のように対面とOn-lineの複合形式で実施します)。2020年度に初めての試みとしてのOn-line形式を採用するに当たり留意した事項は以下の通りです。

●訓練生が積極的に質疑応答等の参加できるように配慮する。そのため会議ツールを慎重に選定擦るとともに、その使い方を十分周知する。

●訓練生の所属国は地理的に広範囲に拡がり、日本との時差も±9時間に及ぶため、日本で実施する講義の時間は12:00-14:00程度に限定される。

このため講義にリアルタイムで参加できなかった訓練生に後日ビデオにより受講できるよう環境を整える。

●施設見学についても当該施設の紹介ビデオをOn-demandで見られるようにする。

これらの課題は、BHNで類似の活動を行っている他のプロジェクトの方々などからの助言を参考に解決しました。

-

オンライン授業録画スタジオ

-

オンライン授業Screen view

-

- 訓練生の参加状況

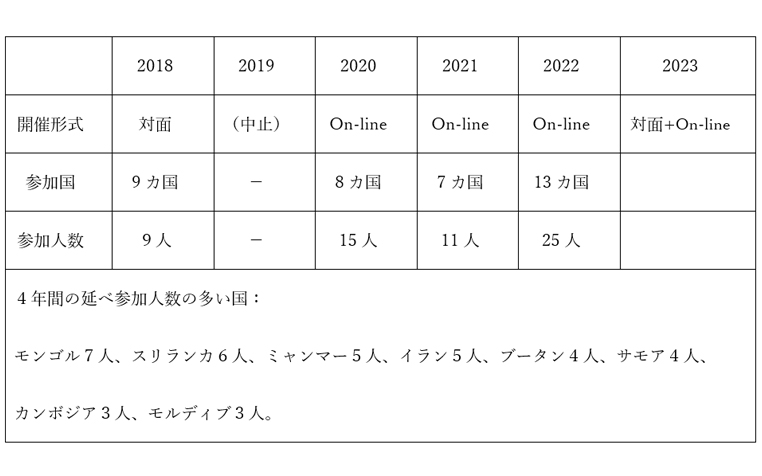

- 最近の5年間における訓練生の参加状況は下表の通りです。

-

施設見学風景

-

受講修了者及び修了証書

-

- 訓練で実施する講義の概要(実施予定を含む)

- ●SDG (Sustainable developmental Goal)の概要と通信政策との関連

●ICTネットワーク基盤の構築

●ICT サービスの応用

・医療分野への応用

・農業分野への応用

・教育分野への応用

・防災・減災への応用

●サイバーセキュリティ

●ワイヤレス技術

・5Gと将来モバイル通信

・無線放送の動向

プロジェクトメンバー(五十音順)

・岩舘洋一

・紀伊寛伍

・高田不二夫

・綱島恵二

・橋本明

・堀田明男

・松山康彦

-

-

-

- 活動レポート一覧へ

-

あなたにできる支援

BHNは、情報通信技術(ICT)を活用し、開発途上国や国内外の被災地の人々の安全・安心を守り、生活環境の改善や社会的課題の解決を目指しております。このため、多くの方々の温かいご支援・ご協力を必要としています。BHNでは世代を問わず幅広い分野の方々の熱意と持てる力、これまで蓄積されたご経験を色々な方法で役立てることができます。皆さまに合った方法でBHNの活動に是非ご参加ください。

支援の方法を見る